早期单资产功能形态

起初,区块链技术的进步遇到了困难,因此数字货币的钱包主要被用于存放比特币。自2009年比特币问世以来的一段时间里,这些钱包大多只能存放一种资产,例如仅能存放比特币。若用户想要存储其他类型的数字货币,就必须更换钱包,这类钱包的功能相对单一。

当时大家对比特币及其相关钱包的了解还不够深入,大多数人对于加密货币的存储功能仅有一知半解。钱包的研发工作还处于初级阶段,其主要目标是确保比特币的安全存储,无论是从技术层面还是设计角度,都致力于解决这一核心问题。

功能拓展至链上合约

之后,钱包的功能得到了扩展,不再局限于转账和收款。随着以太坊等智能合约的普及,钱包开始能够与链上合约进行交互。然而,那时的区块链网络交易处理速度较慢,导致钱包只能提供非即时响应的合约服务。以执行一个简单的合约为例,可能需要等待几分钟,甚至更长的时间,这对用户体验产生了不利影响。

目前,尽管开发团队正努力增强钱包的各项性能,然而,底层网络存在的诸多限制,导致用户在使用合约服务时,常常需要付出更多的耐心。在众多钱包产品中,合约功能之间的区别并不显著,市场上的竞争焦点主要集中在安全性和稳定性这两个核心要素上。

实现即时合约交互

如今,钱包的功能有了显著提升。它不仅具备了基本的存储和转账功能,还增加了与区块链合约的实时互动特性。用户可以迅速处理与合约相关的事务,交易过程极为快捷,几分钟甚至几秒钟就能完成。比如,以Uniswap这类去中心化交易合约为例,用户只需通过钱包,就能迅速完成代币的兑换。

在此阶段,钱包给用户带来了极大的方便,使得他们能更顺畅地融入区块链生态系统。同时,开发者们持续优化技术,提高了合约的交互效率和稳定性,这一改进吸引了越来越多的用户加入使用。

钱包类型划分明确

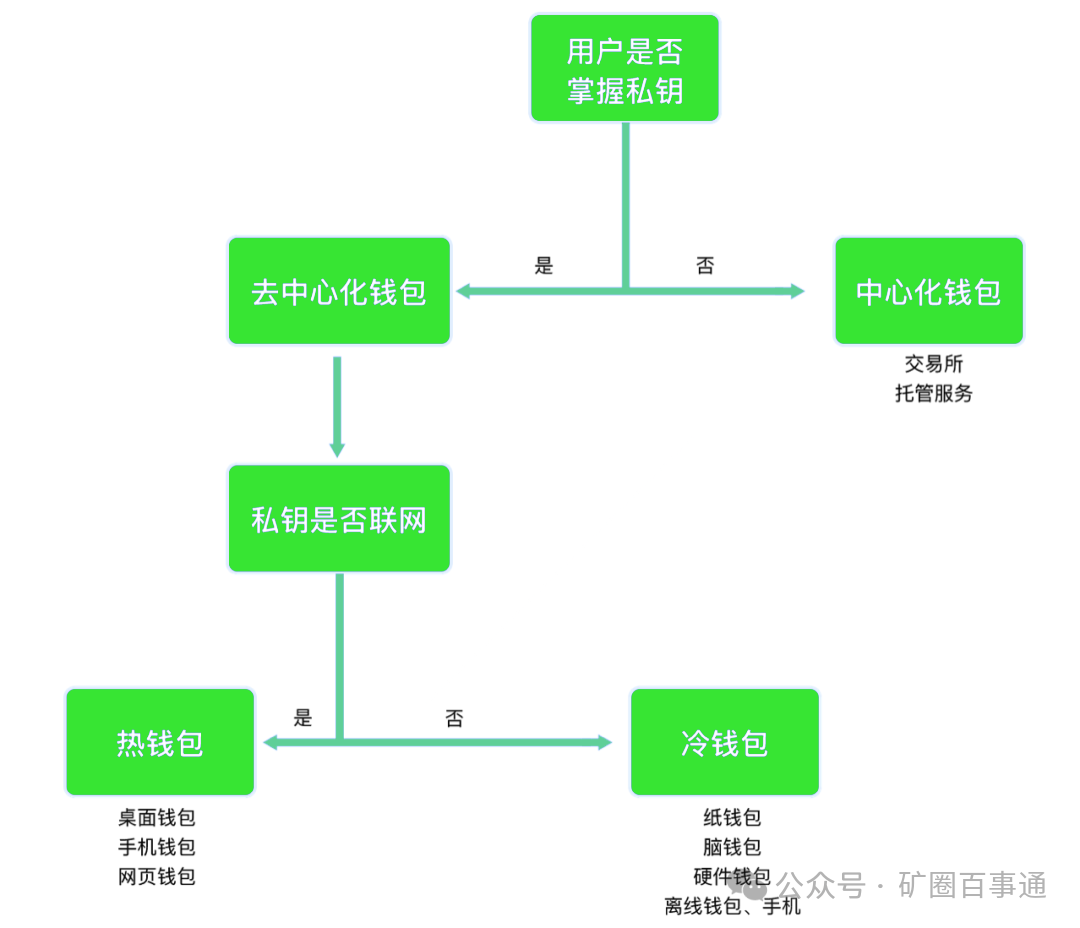

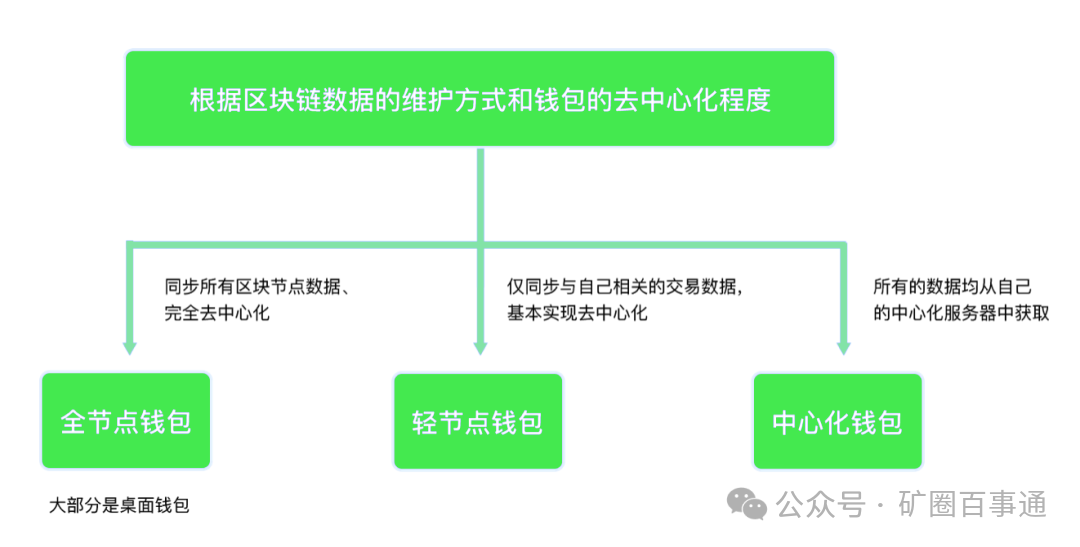

依据私钥的存放形式,我们可以将钱包划分为“中心化”与“去中心化”两大类型。当用户的私钥仅保存在个人设备之中,这类钱包便被划归为“去中心化”一类。以MetaMask为例,这种广泛应用的去中心化钱包,其私钥是由用户亲自管理的。

去中心化钱包主要分为两种类型,即“冷钱包”和“热钱包”。像硬件钱包这样的冷钱包,其私钥不会与网络有任何交流。而热钱包则能与网络进行互动,使用上更为便捷,但安全性相对较弱。这种清晰的分类使得用户可以根据自己的实际需求,选择最适合自己的钱包。

简化操作降低门槛

开设区块链账户的过程相对繁琐,这使得钱包工具变得格外重要。对于那些向用户收取账户创建费用的平台,钱包内置了传统支付方式的接口,方便用户轻松完成支付。以EOS网络为例,用户在开设账户时,可以选择使用银行卡等途径进行支付,这样的操作极大地简化了流程,降低了用户的使用难度。

钱包的设计采用了技术手段进行封装,即便用户对区块链的运作原理一无所知,也能轻松上手操作。用户可以像使用银行APP一样,实时查看自己的资产构成和持有数量,同时也能轻松完成转账等操作,实现了真正的“傻瓜式”资产管理。

多元交易与应用场景

钱包具备多种货币之间的即时转换能力,使得用户在不同区块链平台上转移资产变得轻松便捷。例如,用户可以直接将比特币(BTC)兑换为EOS代币,这一过程无需经历传统交易中的繁琐步骤。以往,用户需先将资产兑换成USDT等中间货币,这不仅繁琐,而且耗费时间。

在交易过程中,用户需将资产交由中心化交易所进行管理,这样做确实便捷,然而也带来了可能的安全隐患。此外,钱包还与诸如Staking等机制相挂钩,用户可通过抵押代币来维护网络的安全,同时还能获得相应的收益。以某些公共区块链项目为例,用户抵押代币后,就有机会成为验证节点。以EIDOS项目为例,这个项目配备了专门的挖矿机器,这些机器能够执行自动化的转账挖矿任务。用户只需设置好相应的参数,就能产出数字货币。

您是否曾使用过一种融合了众多功能的电子货币存储设备?若您有过这样的使用经历,欢迎在评论区与我们分享您的感受。此外,请不要忘记点赞并转发这篇文章。